相続問題は、誰しもが一生に何度かぶつかる可能性のあるとても大きな問題です。一般的には親が亡くなり、相続が発生するというケースが多いでしょう。

相続には、財産を受け取る人である相続人が誰か、相続財産の性質や評価はどうなるのか、相続財産をどう分割するか、相続税は発生するのか、相続人同士の交流や関係が良好か、葬儀の費用は誰が負担するのかなど様々な要素が絡み合います。

しかしながら、多くの人にとって馴染みがなく、まずどのように進めればよいか迷うことが多いものです。

特に近年、相続登記の義務化など、相続に関する法律が改正され、手続きの重要性が増しています。

本記事では、相続手続きの基本的な流れやポイント、最新の法改正の内容について、わかりやすく解説します。

このページの目次

1. 相続手続きの流れ

相続は、大きく分けて以下のような流れで進められます。

① 相続人を確定する

次に、相続人を確定させます。法律上、相続できるのは以下の人々です。

- 第一順位:配偶者と子

- 第二順位:配偶者と直系尊属(両親や祖父母)

- 第三順位:配偶者と兄弟姉妹

相続人を確定するために、戸籍謄本を取得し、相続関係を公的に明確にすることが必要です。

② 被相続人(亡くなった方)の財産を調査する

次に、亡くなった方の財産を正確に把握することが重要です。財産には以下のようなものが含まれます。

- プラスの財産:預貯金、不動産、株券(有価証券)、貴金属など

- マイナスの財産:借金、ローン、未払いの税金など

借金が多い場合は、後述する相続放棄を検討する必要があります。

③ 遺言書の有無を確認する

被相続人が遺言書を残していた場合、その内容に従って相続が行われます。遺言がある場合、家庭裁判所での「検認」手続きが必要なケースもあるため、注意が必要です。

遺言がない場合は、相続人同士で遺産分割協議を行います。

④ 遺産分割協議を行う

相続人全員で、財産をどのように分けるか話し合うのが遺産分割協議です。協議がまとまったら、「遺産分割協議書」を作成し、相続人全員の署名・押印(実印)を行います。

なお、多くの方が勘違いされていることとして、仮に、財産を一切承継しない希望の相続人でも、その相続人も含めて「全員」が署名・押印をする必要があります。

万が一、話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることもできます。

⑤ 各種相続手続きを進める

遺産分割協議が終わったら、具体的な相続手続きを行います。

最新の法改正により、2024年4月から相続登記が義務化されました。相続により取得した不動産の登記を3年以内に行わないと、罰則(過料)が科される可能性があります。

よくある質問として、「相続登記はいつまでにしなければいけないのですか?」というご質問があります。

今までは、「相続登記には期限はありません。また、登記しなければ罰則が科されるということもありません。」とお答えしていましたが、この回答が180度変わることになりました。 しかも、過去の相続にも遡って適用されますので、相続の名義変更を放置していた方も相続登記をしていく必要があります。

故人の銀行口座は、そのままでは引き出せません。なぜなら、金融機関は故人の脂肪の事実を知ると口座をすぐに凍結するからです。

そのため、銀行に対して、相続手続きの申請を行い、凍結を解除して預金を相続人に引き継ぐ必要があります。

相続税は、相続財産が基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超える場合に課税されます。申告期限は、被相続人の死亡から10か月以内なので、早めに準備を進めましょう。

また、個人に事業所得があり、生前確定申告を行っていたような場合には、被相続人の死亡から4か月以内に所得の確定申告を行う必要が出てきます。(これを準確定申告と呼びます)

2. 相続放棄とは?

被相続人に多額の借金がある場合、相続放棄をすることで、財産や借金を一切引き継がないことができます。

相続放棄の注意点

- 相続開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所へ申請が必要

- 一度放棄すると後から撤回できないので慎重に判断する

- 相続放棄前に、故人の財産を処分するなどの行為を行った場合、相続放棄が認められない可能性があるため慎重に行動する必要があります。

相続放棄をすると、相続権は次の順位の相続人にまわっていきます。他の相続人が財産・借金を引き継ぐことになるため、事前に家族と相談することが重要です。

3. 最新の法改正をふまえた相続のポイント

近年、相続に関する法律が大きく変わりました。特に注目すべきポイントは以下の3つです。

① 相続登記の義務化(2024年4月施行)

前述のとおり、相続で取得した不動産の登記を3年以内に行わないと、過料(最大10万円)が科される可能性があります。

② 10年を超えた相続登記の遺産分割ルール変更(2023年4月施行)

相続開始から10年以上が経過すると、原則として法定相続分での分割となり、寄与分や特別受益の主張が認められなくなります。

③ 配偶者居住権の新設(2020年4月施行)

亡くなった配偶者の所有する住宅に、残された配偶者が住み続けられる権利が新設されました。これにより、住む場所を確保しながら、遺産を公平に分割できるようになりました。

4. まとめ

相続は、スムーズに進めるために早めの準備が大切です。

基本的な流れ

- 相続人・財産の調査

- 遺言の確認・遺産分割協議

- 相続登記・銀行手続き・相続税申告

- 相続登記が義務化(3年以内に登記が必要)

- 10年経過後の遺産分割は法定相続分が原則

- 配偶者居住権の新設

特に相続登記の義務化は、今後の相続手続きに大きな影響を与えるため、不動産を相続する場合は早めに対応することが重要です。

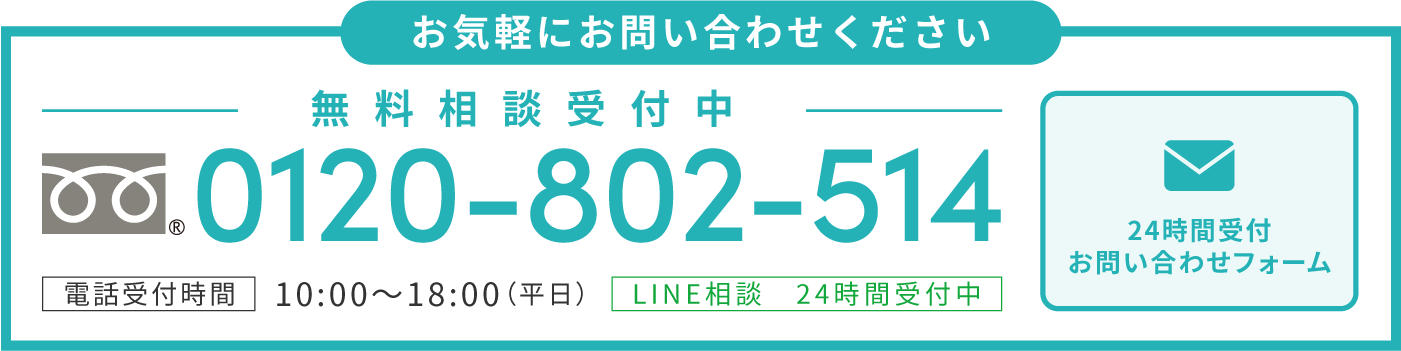

司法書士は相続手続きに熟知した専門家です。相続手続きは専門知識を持った司法書士にお任せください。

当事務所では、円満な相続を実現するために、相続発生後のご相談はもちろん、来るべき相続に備えて相続トラブルを回避するためのご提案も承っております。